Michaela Otto hat Höhen und Tiefen und die große Entwicklungslinie der Stadtwerke miterlebt – als Chefsekretärin oft nah am Geschehen und Tür an Tür mit den Entscheidern. Geschäftsführer und Oberbürgermeister kamen und gingen. Sie blieb. Zuverlässig, bescheiden, ein Fels in der Brandung. „Der Abschied wird mir schwerfallen“, sagt sie an ihrem goldenen Dienstjubiläum.

50 Jahre bei den Stadtwerken! Ein halbes Jahrhundert. Das gesamte Berufsleben von der Handelsschule bis zur Rente. Stellt euch das einmal vor! So ein goldenes Jubiläum kommt höchst selten vor – ein Grund mehr, sie zu feiern: Michaela Otto. Seit Jahrzehnten ist ihr Platz im Vorzimmer der Geschäftsführung. Sie hat dort so viel erlebt – sie könnte glatt ein Buch schreiben, wenn sie nicht so diskret und loyal wäre. Sie ist die gute Seele der Chefetage. Obendrein Mutter von sechs Kindern und Hauptverdienerin der Familie. Ich kenne sie seit 20 Jahren – und ich freue mich sehr, dass ich nun mal über sie schreiben darf statt über die Entscheidungsträger, die sonst so oft im Mittelpunkt stehen.

Eigentlich Zufall: Start bei den Stadtwerken

Aber jetzt mal von vorn. Aufgewachsen in Tübingen-Bühl, besuchte Michaela Otto die Handelsschule St. Klara in Rottenburg. Mit 15 Jahren hatte sie ihren Abschluss in der Tasche und bewarb sich bei der Stadt Tübingen – was auf Anhieb gelang. Nur: Wo in der weitverzweigten Stadtverwaltung sie tatsächlich landen würde, das war zuerst offen. Ihr erster Weg führte sie ins Rathaus, um eine „Verschwiegenheitsvereinbarung“ zu unterzeichnen, wie das damals üblich war. Zusammen mit einer Schulfreundin wurde sie dann den Stadtwerken zugeteilt (damals noch keine GmbH, sondern ein städtischer Eigenbetrieb). Als Nachwuchskraft kam sie zu den „Werksschreibern“ im technischen Bereich. Das war am 1. August 1975.

„Fräulein, kommen Sie bitte zum Diktat!“

Der Sitz der Stadtwerke war damals in der Nonnengasse (wo heute Stadtbücherei und Kulturhalle sind). Als Sekretärin für die Ingenieure tippte sie nun Monatsberichte, je ein Original und zwei Durchschläge, Korrigieren unmöglich. „Man musste wahnsinnig aufpassen, keine Fehler zu machen.“

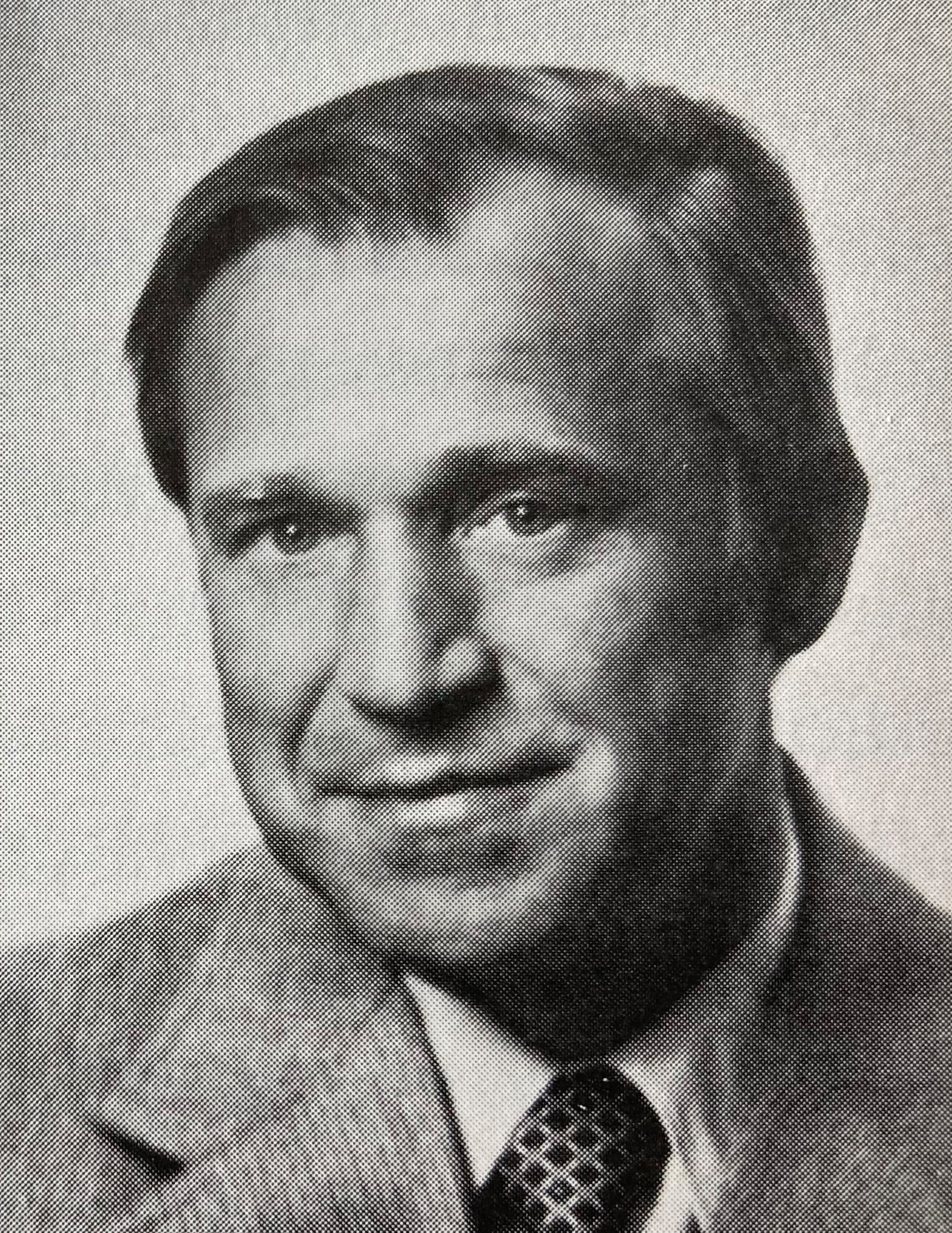

Schon bald durfte sie der Chefsekretärin aushelfen, Fräulein Mannke: „Auf das ‚Fräulein′ legte sie großen Wert – und nahm mich unter ihre Fittiche. Ich war das ‚Fräulein Hönle′ und noch keine 16, daher hat sie streng darauf geachtet, dass ich meine Pausen pünktlich einhalte und nicht zu lang arbeite.“ Michaela weiß noch genau, wie nervös sie war, als Direktor Helmut Schmerda sie zum ersten Mal zum Diktat rief: „Fräulein Hönle, dann kommen Sie mal bitte, hieß es plötzlich. Das Direktoren-Büro mit dem riesigen Schreibtisch hat mich eingeschüchtert. Herr Schmerda war ein sehr freundlicher älterer Herr und diktierte langsam.“ Steno und Eilschrift konnte sie perfekt – und es sollten unzählige Diktate werden … Szenen aus der fernen, analogen Vergangenheit, denn mit den PCs schrieben die Chefs plötzlich auch selbst.

In der Nonnengasse

„Mir gefiel es auf Anhieb gut in der Nonnengasse“, sagt Michaela, „wir waren ja mitten in der Stadt und konnten in der Pause auf den Markt oder bummeln gehen. Dienstlich musste ich oft ins Rathaus, das waren kurze Wege. Bald kannte ich alle bei den Stadtwerken, der Zusammenhalt war schön.“ Büros und Ausstattung waren einfach: „Schreibtisch, Schreibmaschine, Telefon, ein Wasserkocher in der Ecke, um ab und zu Kaffee aufzubrühen. Eine Kantine hatten wir nicht, ein Waschbecken gab es etwas versteckt im Büro. Und natürlich sehr viele Aktenschränke. Die sind heute so gut wie verschwunden!“

Wie anders der Büroalltag war, können wir uns kaum mehr vorstellen! Nirgends Bildschirme, dafür ratterten die Schreibmaschinen. Wisst ihr überhaupt noch, was Tippex ist? „Ein Quantensprung war meine elektrische Schreibmaschine mit Kugelkopf: Den konnte man austauschen und zu einer anderen Schriftart wechseln – sensationell! Später bekamen wir Schreibmaschinen mit Korrekturtasten und Speicherfunktion für eine Zeile“, erinnert sich Michaela.

Die „Herren Direktoren“

Als Fräulein Mannke in Rente ging, bewarb sich Michaela als Nachfolgerin – das klappte, obwohl es einige Konkurrenz gab. „So war ich mit 21 Jahren schon Chefsekretärin.“ 1979 wurde Dr. Georg Cwienk Technischer Direktor. „Ihn ordentlich mit Titel anzureden, war ihm wichtig“, erinnert sich Michaela. „Er verfasste oft Artikel für Fachzeitschriften. Montags fiel mein erster Blick ins Ablagefach auf meinem Schreibtisch, wo sich regelmäßig die neuen handgeschriebenen Seiten zum Abtippen stapelten. Manches musste ich viele Male ändern (mit Tippex!) oder neu schreiben – der hat sich da richtig ausgetobt.“

(Übrigens: Wer sich für die swt-Arbeitswelt der 1970er- und 80er interessiert, kann das in meinem Beitrag „Die Zentrale“ nachlesen!) 😊

Work & Life & sechs Kinder

Mich interessiert, na klar, auch ihr Privatleben – und die sehr diskrete Michaela ist tatsächlich bereit, ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. In ihrer Freizeit war sie jahrelang ehrenamtlich fürs Technische Hilfswerk tätig. Dort lernte sie ihren Mann kennen und heiratete mit 20 Jahren. Beide wollten sie viele Kinder. Und so kam’s: Die Ottos bekamen drei Söhne und drei Töchter. Und inzwischen auch vier Enkelinnen.

„Für mich war klar, dass ich weiter voll arbeiten würde“, sagt Michaela. Nach dem Mutterschutz und anschließendem Urlaub kehrte sie jedes Mal schnell wieder ins Büro zurück. Ihr Mann übernahm viel Care-Arbeit. Eine unkonventionelle Rollenverteilung – erst recht in den 1980ern.

Rücksicht auf junge Mütter wurde im Betrieb damals kaum genommen. „Work-Life-Balance“ war als Konzept noch gänzlich unbekannt – die meisten Frauen hörten mit Kindern auf zu arbeiten. „Ich habe mir die Stillzeiten erkämpfen müssen, obwohl sie mir gesetzlich zustanden“, erzählt mir Michaela. „Erst nachdem ich dem Personalleiter ein Gerichtsurteil vorgelegt hatte, bekam ich die Zeiten genehmigt.“ In der Mittagspause rasch heimfahren, um das jeweilige Baby zu stillen, gehörte fortan zum Tagesablauf.

Zwei Welten

Ich bewundere, wie sie das hingekriegt hat mit ihrer großen Familie. Jahrelang stand sie um 5 Uhr auf, um für alle Kinder das Vesper zu richten, früh im Büro zu sein, um am Nachmittag möglichst viel Zeit mit den Kindern zu verbringen. „Erst wenn die schliefen, kam mein Teil der Hausarbeit dran. Das Kochen allerdings übernahm mein Mann.“

Ihre Kinder sagen: „Du warst und bist immer für uns da.“ Darauf ist sie stolz. Früher schmückten bunte Bastelarbeiten ihr Büro. Und die zwei Jüngsten riefen täglich nach der Schule während Michaelas Mittagspause an. Wenn abends Sitzungen waren, sagte sie ihnen am Telefon „Gute Nacht“. Inzwischen sind die Kinder erwachsen und in ganz Deutschland verstreut, von Berlin bis Oberbayern. Die Jüngste, Inken, kennen wir hier gut. Sie war als kleines Mädchen öfter mal im Büro zu Besuch und hat brav gemalt, wenn der Vater Termine in Tübingen hatte. Später jobbte sie bei den Stadtwerken als Aushilfe – und machte nach dem Abi eine kaufmännische Ausbildung hier, arbeitete eine Weile im Vertrieb. „Das war eine schöne Zeit“, sagt Michaela.

Markt und Meilensteine

Nun aber zurück zur swt-Geschichte! Den großen Umzug der Stadtwerke von der Altstadt in die Eisenhutstraße 1984 hat Michaela nicht mitbekommen, da war sie gerade in Mutterschutz. „Den Rohbau konnte ich vorher besichtigen und sehen, wo ich künftig sitzen würde“. Das war immer schon im sechsten Stock – bis heute. Seither wurde mehrmals umgestaltet, Wände wurden versetzt, Geschäftsführer und Prokuristen kamen und gingen. Und auch die Branche allgemein veränderte sich stark in den 1990er- und 2000er-Jahren.

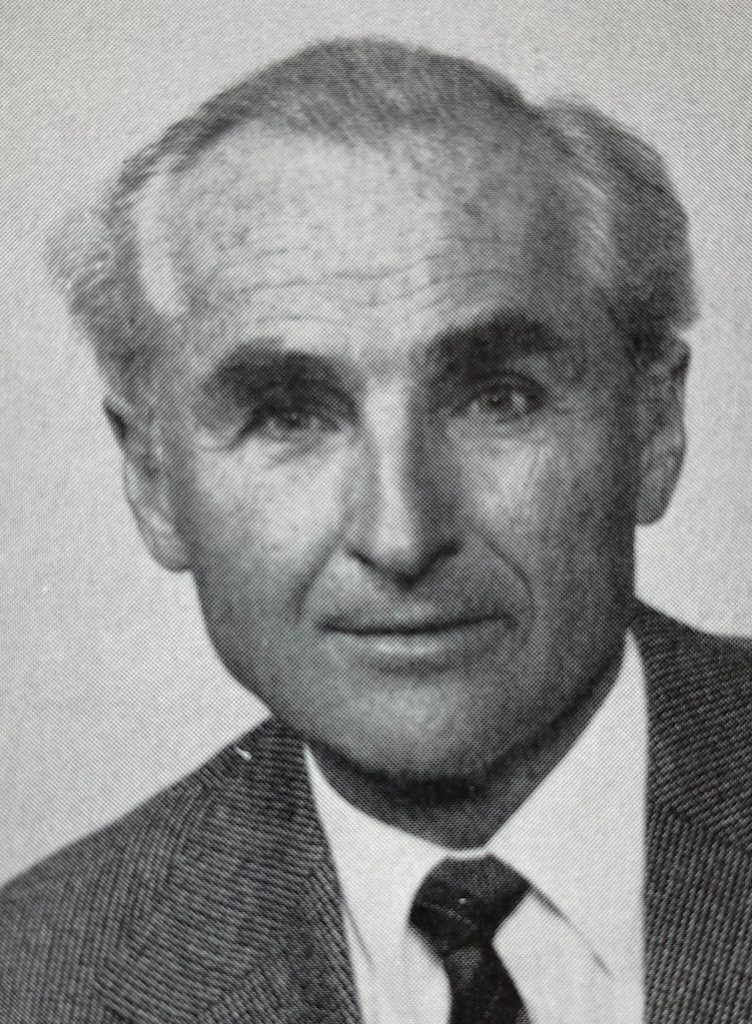

Prägend in dieser Zeit war Geschäftsführer Dr. Friedrich Weng (1986-2003), der die Stadtwerke in den liberalisierten Markt führte. „Wir haben uns sehr gut verstanden“, erzählt Michaela. 1999 gründete er die „SüdWestStrom“, einen Zusammenschluss von Stadtwerken zum gemeinsamen Stromeinkauf, die bis heute ihren Sitz auf dem swt-Campus hat. Eine spannende Zeit für Michaela, die half, alle Stadtwerke in Baden-Württemberg anzuschreiben (oha: ohne Internet all die Adressen herausfinden!) und die Gründungsversammlung zu organisieren.

Neu war nicht nur der Stromhandel. Die Stadtwerke erweiterten ihre Geschäftsfelder enorm, neue Sparten entstanden: Parkhäuser, TüBus, Erneuerbare Energien. Die Mitarbeiterzahl wuchs von rund 200 auf aktuell 580, da ist ein Überblick fast unmöglich. Die großen Weihnachtsfeiern vor der Corona-Zeit mochte Michaela daher besonders gern, bei denen auch die Familien aller Beschäftigten eingeladen waren und man nett ins Gespräch kam.

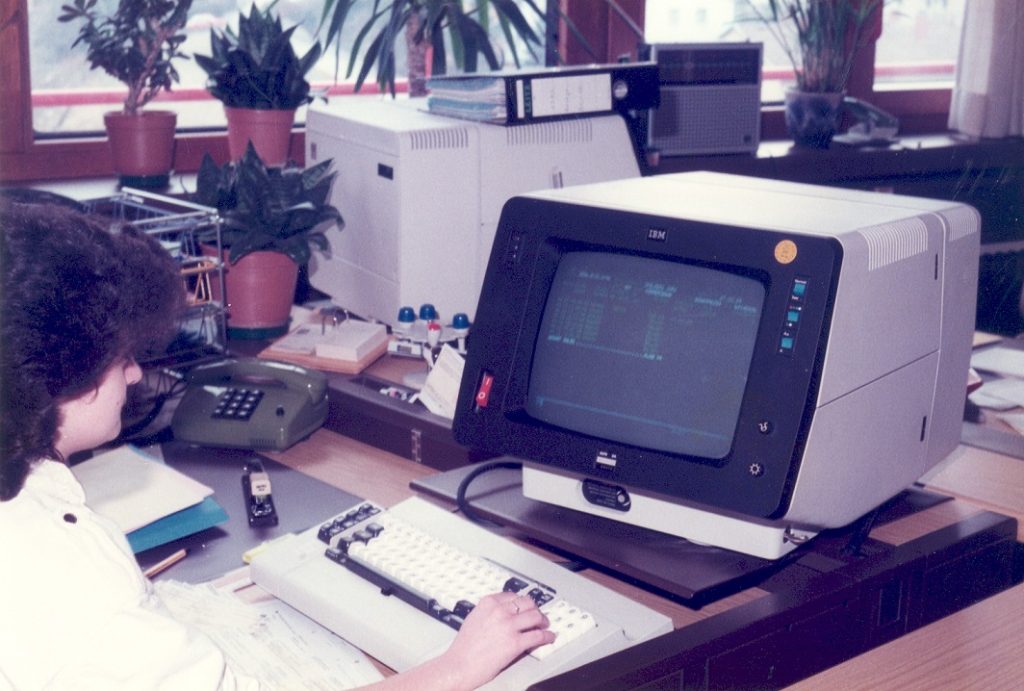

Vom Fax zum PC: Trends und Tools

Werfen wir nochmal einen Blick in die Büros: Da hielt in den 1980ern die EDV Einzug, die ersten Computer standen natürlich in der Chefetage – eine gewaltige Umstellung, so Michaela. Es hat eine ganze Weile gebraucht, bis ich PCs toll fand.“ Sie hatte übrigens die Hoheit über das erste Faxgerät im Haus. „Wer ein Fax erhielt, musste es bei mir abholen und eine Kopie für den Geschäftsführer dalassen.“ Lange lief auch die Postverteilung über sie – damit die Chefs ihre Post möglichst schnell auf dem Tisch hatten. Dann kam die Zeit von Internet und E-Mails. Eine Kommunikations-Revolution nach der anderen!

Die Bewirtung von Gästen der Geschäftsführung war anfangs auch in der Eisenhutstraße noch kompliziert: „Unsere Kantinendamen waren anfangs so streng, dass ich mich kaum getraut habe, nach einer Kanne Kaffee zu fragen“, so Michaela (davon haben mir auch andere Kolleginnen berichtet – ebenfalls nachzulesen im Beitrag „Die Zentrale“) Auch das ist längst Vergangenheit – und unsere swt-Kantine einfach spitze!) 😉

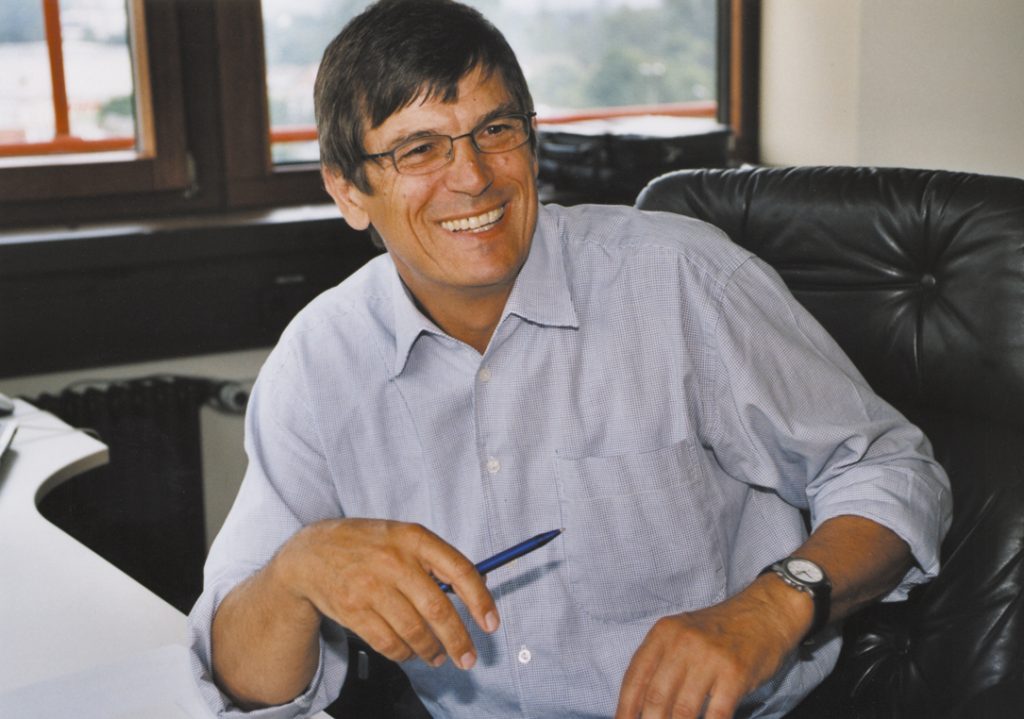

2003 kam das Geschäftsführer-Trio Ortwin Wiebecke, Dr. Achim Kötzle und Wilfried Kannenberg. „Sehr angenehme Chefs, alle drei.“ Heute ist Herr Wiebecke alleiniger Geschäftsführer – man kennt sich seit über 20 Jahren.

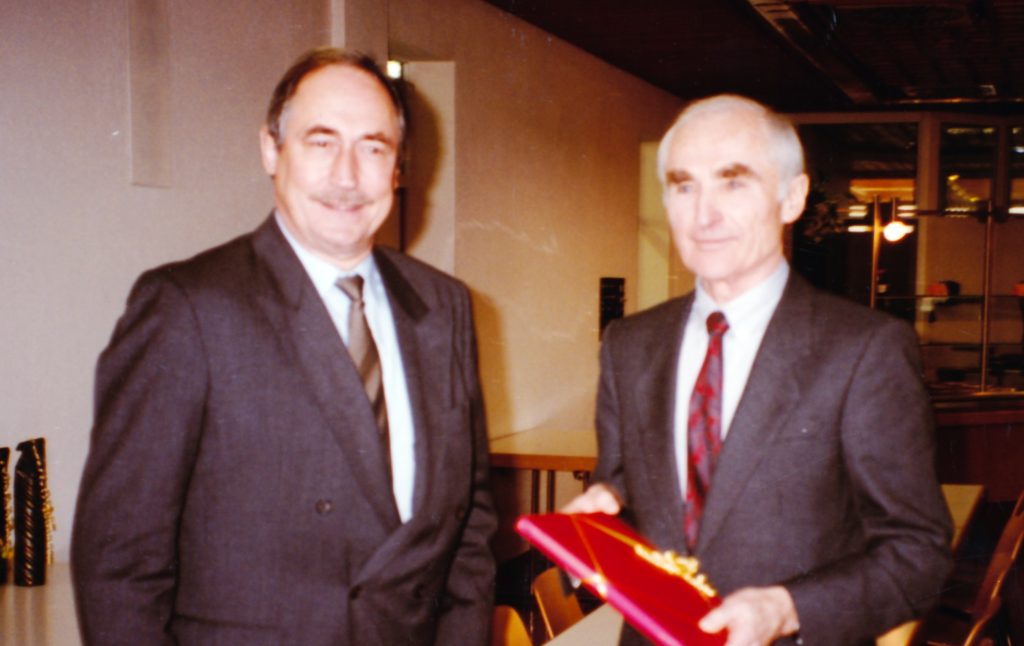

Geschäftsführer swt 1986-2003

Ein Highlight: die Gremienarbeit

Da Stadtwerke und TüBus (neuerdings auch TüBäder und TüParken) Gesellschaften mit Aufsichtsräten sind, ist Michaela auch für die Gremienarbeit zuständig, von der Sitzungsvorbereitung bis zum Protokoll. „Das mache ich wirklich gern! Man bekommt so viele interessante Diskussionen mit, erlebt die Oberbürgermeister in ihrer Rolle als Vorsitzende und wie Entscheidungen zustande kommen.“

Früher waren es Berge von Papier, die zur Sitzungsvorbereitung rechtzeitig geschrieben, ausgedruckt und an die Aufsichtsräte verschickt werden mussten. Heute werden die Unterlagen in einer App bereitgestellt. Trotzdem bleibt noch genug zu organisieren.

Unternehmenspolitik hautnah

„Es ist spannend, zuzuhören und die Leute vom Gemeinderat und unsere Arbeitnehmervertreter näher kennenzulernen“, sagt Michaela. „Alle hängen sich richtig rein und nehmen ihr Amt ernst. Der überwiegende Teil steht mit beiden Beinen auf dem Boden der Tatsachen.“

Nicht jeder bei den Stadtwerken kommt den Tübinger OBs so nah. „Wie sind die denn so?“, will ich wissen. Hier ihre Kurzfassung: „Herr Dr. Schmid: sehr wertschätzend und sympathisch, Frau Russ-Scherer: engagiert, pragmatisch und versiert, Herr Palmer: sympathisch, sehr nahbar und enorm kompetent.“ Mit ihm als Vorsitzendem hat sie inzwischen die meisten Sitzungen bestritten.

„Das Vorzimmer“ – 50 Jahre später

Die Protokolle stellt sie im Homeoffice fertig – das wäre früher undenkbar gewesen. „Es ist eine komplett andere Welt als vor 50 Jahren“, sagt sie. Die Rolle der Chefsekretärin hat sich ziemlich gewandelt. Selbst der Geschäftsführer macht ja hin und wieder Homeoffice „Früher haben wir viel mehr mitgekriegt. Das Sekretariat war wie ein Knotenpunkt, wo alles zusammenlief. Die Chefs waren viel stärker auf uns angewiesen. Heute sind sie selbstständiger durch die moderne Technik. Meetings finden online statt, sie schreiben ihre E-Mails selbst.“ Doch Anrufe durchstellen, den Kalender im Blick haben, Termine vorbereiten – das ist immer noch Kern des Jobs.

Wenn von den Führungskräften mal jemand angespannt oder nicht gut drauf ist, merkt Michaela das gleich. Und kennt als langjährige Sekretärin die Eigenarten und Vorlieben der Chefs. Welche zum Beispiel? Da lächelt sie nur. 😉

„Der Zusammenhalt bei uns hier oben ist super“, erzählt sie. Nicht nur im sechsten Stock wird Michaela Otto mit ihrer ruhigen Art geschätzt. Ihr ist nichts zu viel, sie kann mit ihrer Erfahrung vieles auffangen, behält den Überblick.

Wie hält man so lange durch?

Das fragen sich sicher einige aus der Generation des „Job-Hoppings“. „Es gab schlicht nie einen Grund, das Unternehmen zu wechseln“, antwortet Michaela. „Klar, war nicht immer alles rosig, aber ich hatte durchweg tolle Chefs und konnte sehr selbstständig arbeiten. Auch der sichere Arbeitsplatz war mir wichtig.“ Das, was für sie gute Vorgesetze ausmacht, hat sie immer bekommen: Vertrauen und Rückhalt, im Notfall Zeit für Privates, positives Feedback. „Ich stehe jeden Morgen gerne auf, um arbeiten zu gehen.“ Das ist doch ein Wort!

Und was kommt jetzt?

Bis zum Ende des Jahres wird sie noch im sechsten Stock der Stadtwerke zu finden sein. Und dann? Wird sie Zeit mit ihrem Mann verbringen, die Kinder und Enkelinnen öfter sehen, im Garten herumwerkeln, schwimmen gehen – doch: „Etwas eigenartig fühle ich mich schon, wenn ich an die Rente denke. Der Abschied wird mir schwerfallen.“

VIELEN Dank für unser nettes Gespräch und

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

____________________________________________________

Lust, gleich weiterzulesen? Weitere Einblicke in unsere Arbeitswelt bekommt ihr zum Beispiel hier:

- Über Frauen und Frauenförderung bei den Stadtwerken

- Erinnerungen an die 70er- und 80er-Jahre bei den Stadtwerken

- Jobs und Aufgaben rund um Strom-Erzeugung und -Versorgung

- Und hier geht’s zu allen Geschichten aus unserer „MitwirkerWelt“!

Ein wunderbarer Teil der swt-Geschichte – sehr schön formuliert.

Vor allem gilt mein Respekt Michaela, dass sie Familie und Beruf über so viele Jahre vereint hat und den swt immer treu geblieben ist.

Liebe Elke,

vielen Dank für deinen Kommentar! Das freut mich – und Michaela bestimmt auch 😉 Ich war auch sehr beeindruckt bei unserem Gespräch, auch von so manchen Anekdoten aus der „analogen Welt“, die so lang ja gar nicht her ist… Eine echte Zeitzeugin.

Schöne Grüße

Birgit

Manche Geschichten berühren einfach – diese gehört für mich ganz besonders dazu.

1975, zu einer Zeit, in der die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen noch längst nicht selbstverständlich war, begann dieser sehr besondere Weg: sechs Kinder, Hauptverdienerin und 50 Jahre Berufstätigkeit. Beeindruckend ist für mich nicht nur, dass Michaela Otto diesen Weg gegangen ist, sondern auch wie – leise, verlässlich und stark.

Als Frau, Mutter und Vorgesetzte empfinde ich große Wertschätzung und freue mich sehr, eine solche Geschichte direkt in meinem Arbeitsumfeld zu haben.

Liebe Stephanie,

vielen Dank für diesen schönen Kommentar. Ja, solche persönlichen Geschichten sind für mich auch die eindrucksvollsten. Gut, dass wir Gelegenheit haben, hier hin und wieder von Menschen zu erzählen, die vielleicht überraschen und ganz sicher inspirieren können.

Viele Grüße

Birgit