Vor 40 Jahren begann eine neue Ära der Stadtwerke

Die Vorbereitungen für unseren Tag der offenen Tür am 8. Juni laufen auf Hochtouren. Und wir freuen uns so auf euch! Kolleginnen und Kollegen werden unsere ganze Stadtwerke-Welt und viele spannende Tätigkeitsfelder präsentieren. Ihr könnt unser Gelände erkunden, wo sich in den letzten Jahren so einiges verändert hat. Und mit uns feiern. Es gibt sogar ein kleines Jubiläum: Denn es ist genau 40 Jahre her, dass die Stadtwerke aus der Altstadt in ihr Domizil in der Eisenhutstraße gezogen sind. Am 26. Mai 1984 wurde die neue Zentrale offiziell eingeweiht – auch damals mit einem Tag der offenen Tür!

Für mich ist das mal wieder ein schöner Anlass, im Fotoalbum zu blättern und auf Zeitreise zu gehen. Wie war das vor 40 Jahren, als bei den Stadtwerken eine neue Ära anbrach? Manche von uns erinnern sich noch gut daran. Und manches, was damals sehr modern war, kommt uns heute ganz schön „retro“ vor …

Versetzen wir uns in Gedanken mal zurück in die 80er!

1984 war das Jahr der Flick-Parteispenden-Affäre. Der deutsche Kanzler hieß Kohl, der US-Präsident Reagan. Die Grünen saßen erstmals im Bundestag. In Tübingen wurden sie sogar die zweitstärkste Fraktion im Gemeinderat nach der CDU. Man diskutierte über atomare Bedrohung, über Smog und Katalysatoren für Autos. Wörter des Jahres waren „Waldsterben“ und „Saurer Regen“.

Erinnert ihr euch? Im Fernsehen starteten die Privatsender. Magnum jagte Verbrecher, Grönemeyer sang „Männer“. Im Kino sahen wir „Die unendliche Geschichte“ oder „Indiana Jones und der Tempel des Todes“. Wir trugen Schulterpolster und Karottenhosen, Vokuhila oder Föhnfrisur, strickten im Unterricht und benutzten Telefonzellen. 😉

1984 verpartnerte sich Tübingen mit Perugia und erfand die Französischen Filmtage. Reformierte den ÖPNV und erfand den „TüBus“. Kurz vorher hatte die Stadt ein fortschrittliches Energiekonzept beschlossen, das auf Erdgas, Fernwärme und Eigenerzeugung setzte. Noch kam der Strom zu 96 Prozent von anderswo. Noch war Ökostrom kaum ein Thema.

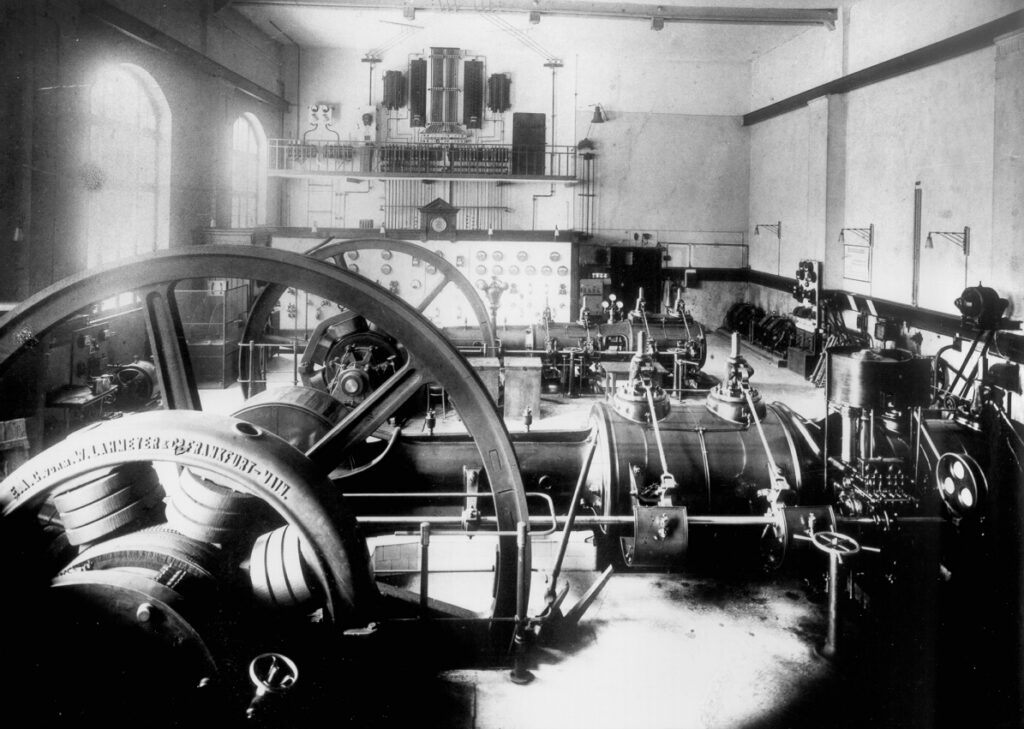

Erinnerungen an die Nonnengasse

Die swt hatten 230 Beschäftigte, als sie ihr neues Quartier bezogen (heute sind es fast 600). Seit jeher hatten die „städtischen Werke“ ihren Sitz mitten in der Altstadt gehabt. In der Nonnengasse, an der Ecke zur Hinteren Grabenstraße – da wo heute Stadtbücherei und Kulturhalle sind. Die kennt ihr sicher! Hier war 1902 Tübingens erstes Elektrizitätswerks entstanden und gleich nebenan Büros und Werkstätten. Im E-Werk wummerten schwere Dampfmaschinen und erschütterten sämtliche Häuser ringsum. In den 20er-Jahren wurden die Fundamente verstärkt. Mehrmals wurden die Gebäude modernisiert und erweitert. Doch in den 70ern platzte die alte Zentrale schier aus allen Nähten.

Immer mehr Beschäftigte, immer mehr Fahrzeuge und Material wurden nötig, um das mit der Stadt gewachsene Versorgungsnetz zu betreuen. In den frühen 80ern umfasste der Fuhrpark mehr als 60 Fahrzeuge. Regelmäßig gab es Chaos beim Be- und Entladen im Hof. Parkplätze wurden angemietet. Außerdem Wohnungen in der Nachbarschaft notdürftig zu Büros, Umkleide- oder Vesperräumen umfunktioniert.

Kühlen auf dem Fensterbrett

Michaela, Sekretärin der Geschäftsführung und Karin von der Abrechnung haben diese Zeit miterlebt. „In der Nonnengasse war alles recht primitiv, verwinkelt und beengt“, erzählt Michaela. „Gäste zu bewirten war nicht möglich, denn es gab keine Küche, nicht mal Kaffeemaschinen. Die Direktoren bestanden trotzdem auf ihren Kaffee – den haben wir ganz im Eck des Büros mit Heißwasser aufgebrüht.“ Karin musste täglich die Runde machen und für die ganze Abteilung Vesper besorgen. „Im Winter haben wir deshalb die Fensterbretter zum Kühlen benutzt. Und unsere Tassen bei den Kollegen von der Wasserversorgung gespült, die hatten ein altes Waschbecken im Raum. Mittags gingen wir zum Essen oder Shoppen in die Stadt – wir waren ja mittendrin. Und wir hatten viel Kontakt untereinander, kannten uns alle gut. In der Mahnabteilung kamen die Kunden direkt bis an unsere Schreibtische, um Rechnungen zu bezahlen. Sowas wäre heute undenkbar.“

Auch Kabel-Monteur Thomas war damals schon dabei, hatte 1978 seine Elektriker-Lehre begonnen. „Wir sind sogar noch vereidigt worden.“ Er erzählt von der großen Werkstatt, in der an einer Esse geschmiedet wurde. „Die Arbeit an den Freileitungen war anstrengend. Die Kabel waren viel schwerer früher. Wir hatten keine Akkuschrauber, keine Maschinen zum Kabelschneiden und keine Kranwägen wie heute.“ Beliebte Anlaufstelle fürs Vesper war ein Imbisswagen auf dem Parkplatz Nonnenhaus, „da gab es gute Zwiebelweckle“. Und im Lager, genannt „Die rostige Schraube“, traf man sich dann nach Dienstschluss zum Feierabendbier.

Hier seht ihr, wie es aussah in der Nonnengasse. Auf den Schreibtischen: Telefon, Schreibmaschine, Locher, Aschenbecher – mehr Ausrüstung brauchte man damals nicht.

Das alte Gaswerk muss weichen

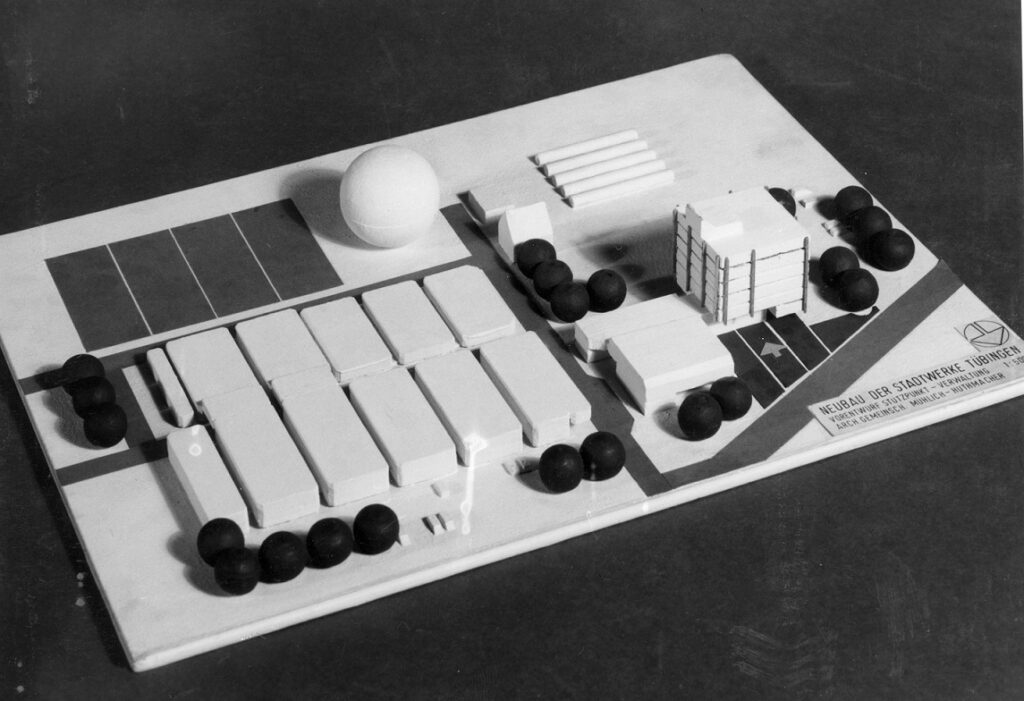

Die Enge der Nonnengasse war kein Zustand auf Dauer. Platz für eine neue Zentrale gab es schließlich: am Rand der Stadt, in der Eisenhutstraße, nah den französischen Kasernen. Das Gelände gehörte den Stadtwerken, denn hier stand das stillgelegte städtische Gaswerk, das bis Kriegsende Stadtgas erzeugt hatte. Alles längst vorbei – inzwischen bezog man Erdgas aus Reutlingen.

1975 entschieden die Architekten Mühlich und Huthmacher den ausgeschriebenen Wettbewerb für sich. Die alte Gasfabrik samt Kamin wurde abgerissen, 1978 tat Oberbürgermeister Schmid den ersten Spatenstich.

Das Problem mit den Altlasten

Doch beim Bau des Verwaltungsgebäudes stieß auf ungeahnte Schwierigkeiten: giftige Altlasten im Boden. Ursache: ein undichtes Teerlager aus der Zeit der Gasproduktion. Was tun? Baustopp. Analysen. Planänderung. Neukalkulation. Schließlich musste doppelt so tief ausgebaggert und der Aushub teuer entsorgt werden. Mehrkosten: fast 2 Millionen DM. Man ließ die Grube zunächst einmal ruhen.

1980 zog der Betriebshof mit Lagern, Werkstätten und Fuhrpark in die Eisenhutstraße um. Das löste zwar die ärgsten Platzprobleme in der Altstadt, doch die ständigen Wege zwischen den beiden Standorten waren alles andere als praktisch. Als der Gemeinderat dann grünes Licht für die restliche Betriebsverlegung gab, konnten die Bauarbeiten weitergehen.

Zeitgleich wurde die Nachbarschaft der „alten Stadtwerke“ zur Großbaustelle: Mit dem Einkaufszentrum am Nonnenhaus bekam Tübingen 1983 nach jahrzehntelangem Streit ein Stückchen „urbane Eleganz“, wie das Tagblatt schrieb.

Im Januar 1984 war dann die neue Stadtwerke-Zentrale bezugsfertig. Ein Meilenstein auf dem Weg in moderne Zeiten!

„So offen und freundlich, wie die Stadtwerke gegenüber ihren Kunden“

Unser Hauptgebäude mit seiner silbernen Alu-Fassade, gegliedert durch rote Fensterrahmen und Stahlrohre hat sich äußerlich kaum verändert seither. Einen „groben Betonklotz“ wollte man nicht. Das erfahre ich aus der Broschüre, die alle „Stadtwerkler“ zum Einzug erhielten. Der moderne Neubau stehe für „ein modernes, aufgeschlossenes Unternehmen“, solle sich gar „psychisch wohltuend auswirken“ und die Leistung steigern! Oha! „Dem Besucher präsentiert sich unser neues Haus so offen und freundlich, wie sich die Stadtwerke GmbH ihren Kunden gegenüber verhält.“

Ein Blick auf die Belegungspläne verrät mir: So manches ist längst Geschichte, wie die Telefonzentrale oder die Elektrogeräte-Beratung im Untergeschoss. Da gab es sogar eine Vorführküche, in der regelmäßig Kurse zum Kochen mit der neuartigen Mikrowelle oder auf dem Ceranfeld gegeben wurden. Viele unserer aktuellen Abteilungen und Aufgaben waren 1984 noch Zukunftsmusik: TüBus und Parkhäuser waren noch nicht in swt-Hand, Erneuerbare Energien, Telekommunikation, Netzregulierung, Marketing und erst recht die IT gab es noch lange nicht. Auch die Leitwarte befand sich noch nicht im Haus. Ansonsten erkenne ich Vertrautes – vom Kundenempfang unten bis zu den „Herren Direktoren“, wie man noch sagte, ganz oben.

„Fasse dich kurz!“

Vor allem der neue Empfangsraum habe großen Eindruck gemacht, berichtet Bärbel (ehemals Bäder-Verwaltung). „In der Nonnengasse hatten Besucher die Treppe rauf gemusst in den ersten Stock. Da klingelte man, dann ging – RATSCH – ein Laden auf und man durfte sein Anliegen vortragen.“

Die Umzugs-Broschüre würdigt besonders die Kantine, die Hausmannskost „mit reichlicher Fleischeinlage“ anbot, einen modernen „Frischbrühkaffeeautomaten“ besaß und mit einem Kartensystem betrieben wurde: „Bequemer geht es nun wirklich nicht mehr!“ Unter den Regeln fürs Haus auch die Forderung, sich am Telefon stets kurz zu fassen (Flatrates gab es ja noch nicht) und zu Feierabend seinen Schreibtisch gut aufzuräumen.

Michaela erinnert sich: „Alle waren hocherfreut über die geräumigen Büros. Die Teeküchen auf den Etagen waren der reinste Luxus.“ Trotzdem fiel die Umstellung nicht leicht: „Hier draußen war ja nichts – bis auf ein paar Wohnblocks und die französische Kaserne. Dafür gab es immer genug Parkplätze.“ Aus dem völlig abgeschotteten Kasernengelände schallte oft Militärmusik herüber, wenn irgendein Feiertag begangen wurde. Und morgens sah man die Soldaten vom Dauerlauf zurückkommen.

Warum Petra eine Rasierklinge in der Schublade hat

Die typische, dunkelbraun-beige Innenausstattung der 80er kennen wir alle noch. Erst kürzlich wurden die letzten Büros weiß gestrichen. Mich interessiert, wie der Büroalltag vor 40 Jahren aussah. Karin berichtet, dass ständig Akten zu den städtischen Ämtern gebracht werden mussten. Auch die Kassenführung lief anfangs noch über die Stadtkasse in der Fruchtschranne. Und so fuhr sie täglich mit einem alten Polo hin, um dort die Zahlungsbelege abzuholen. Auch Kundenbesuche waren an der Tagesordnung, nicht nur für Zählerableser: Die Kolleg:innen von der Tarifrevision mussten in Häuser und Wohnungen hinein und reihum in allen Zimmern die Steckdosen und Lampen zählen.

In den Büros klapperten derweil die Schreibmaschinen. Petra (Team Hausanschlüsse) erklärt mir, wie sie jedes Schriftstück mit drei bis vier Durchschlägen tippen musste. Von wegen Korrekturband! „Wir haben Tippfehler mit Rasierklingen weggekratzt.“ Bis heute hat Petra eine in ihrer Schreibtischschublade. Auch das Zeichenbüro benutzte Rasierklingen, um die handgezeichneten Netzpläne zu ändern.

Nur das Vorzimmer der Stadtwerke-Direktoren besaß eine Schreibmaschine mit Speicherkapazität für eine Zeile! „Darauf waren alle neidisch“, sagt Petra. Ohne Kuvertiermaschinen war auch der Massenversand von Rechnungen sehr aufwändig. „Und jeder musste mithelfen – unser Vertriebsleiter hat die Poststapel kurzerhand auf allen Schreibtischen verteilt.“

Moderne Kommunikation per EDV, Fax und Funkgeräten

Ein angesagtes Speichermedium waren Microfiches, die man an speziellen Monitoren auslas. Kennt ihr die auch noch? Erst ganz allmählich hielt moderne Datenverarbeitung Einzug. Bis in die 70er hatten die swt Lochkartenverfahren genutzt. 1985 wurden die swt an den Großrechner im Rechenzentrum Reutlingen angebunden. Abrechnung, Buchhaltung und ähnliches liefen nun über EDV. Was bedeutete: Am Bildschirm konnte man Kundendaten abfragen und ändern. Mehr nicht. In den Büros der Prokuristen war man weiter, wie Bärbel erzählt: „Da hatten wir immer die fortschrittlichsten Sachen, auch ein Computerprogramm, mit dem man formatieren konnte! Es gab zuerst nur wenige PCs im Haus – einen für sechs Leute, die stundenweise ran durften.“ Ab 1989 wurden sie mehr und mehr Standard. Und alle hatten eine Menge zu lernen.

Inzwischen waren für Bürobeschäftigte Zeiterfassung und gleitende Arbeitszeit eingeführt worden. Und ein weiteres Gerät revolutionierte die Kommunikation: 1988 wurde ein „Fernkopierer“ (sprich Telefax) installiert. Im Mitarbeiter-Infoblättle von damals lese ich, dass dieser „nur durch angewiesenes Personal zu bedienen“ sei. Wer ein Fax erhielt, musste es im Vorzimmer der Geschäftsführung persönlich abholen und eine Kopie für den Geschäftsführer dalassen. Als sich wenig später auch die Stadtverwaltung Faxgeräte anschaffte, verringerte das die Aktentransporte ganz erheblich.

Ein tolles Ungetüm war der „Paternoster“ für Hausanschluss-Akten. Er stand sehr lange in einem fensterlosen Raum im 4. Stock und bewahrte in seinem Inneren Hunderte Meter Akten. Gab man die Anfangsbuchstaben ein, drehte sich das Umlaufsystem, bis man die richtigen Akten vor der Nase hatte. All das ist inzwischen längst digitalisiert.

Die Techniker, die draußen unterwegs waren, hatten Funkgeräte dabei. „Die waren ohne Antenne so groß wie ein DIN-A4-Blatt“, erzählt mir Thomas. „Alles lief auf einer Frequenz – und jeder hat sich zuschalten und reinschwätzen können. Das ging oft wild durcheinander. Und manchmal, wenn man angefunkt wurde, fing auch das Auto an zu hupen!“

Butterbrezel, Bier und legendäre Feste

Heike (Rechnungsprüfung) berichtet mir von den Anfangszeiten der swt-Kantine: „Zuerst gab es nur Butterbrezel, dann auch warmes Mittagessen, große Töpfe mit Nudeln und Gulasch etwa. Die strengen schwäbischen Damen luden es den Leuten je nach deren Statur auf die Teller: Schmale kriegten wenig, Kräftige viel. Die Männer mehr als die Frauen. Bei den belegten Weckle wurde die Wurst abgewogen. Freitags gab‘s die nur bis 9 Uhr, dann hieß es: ‚Jetzt schneide mir koi Wurscht mehr auf!‘ ‒ Da haben wir heute das reinste Paradies!“

Auch Petra fürchtete sich vor den Kantinen-Damen: „Wenn mein Chef Butterbrezel für Gäste wollte, hab‘ ich mich kaum getraut, die Bestellung abzugeben.“ In den 90ern wurde mit Automaten aufgerüstet: einer für Weckle, einer für Getränke – das Pils zu 90 Pfennig, sogar Ochsenschwanz- oder Erbsensuppe. Ein Zigarettenautomat – unglaublich aus heutiger Sicht, wie selbstverständlich es war, in der Kantine und im Büro zu rauchen! Die Zeiten sind lange vorbei. Auch Alkoholisches gibt es seit bestimmt 15 Jahren nicht mehr.

Alle, die ich gesprochen habe, schwärmen begeistert von den früheren Weihnachtsfeiern in der Kantine. „Da haben wir Büromädels mitgeholfen, die Platten zu richten, bis sich die Tische bogen“, so Petra. (Der Platz würde längst nicht mehr ausreichen – heute feiern wir im Freien, unterm Dach der Fahrzeughalle.)

Tschernobyl und neue Leittechnik

„Ich war dünn und lang und hab in der Kantine oft mehr Nudeln als andere gekriegt“, lacht Peter, der Ende 1985 als Versorgungstechniker zu den swt kam. In seine erste Zeit fiel die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl. „Die Stimmung war bedrückend. Ich bin täglich herumgefahren, um Sand auf Spielplätzen einzusammeln, Gras abzuschneiden, Wasserproben zu nehmen und sie dann ins Kernforschungszentrum nach Karlsruhe zu bringen.“

Bald zuständig für die Leittechnik, bekam er schon früh einen Computer, um die Anlagensteuerung zu programmieren. Parallel zur alten Leitstelle im Neckarwerk baute er in den 90er-Jahren die zentrale Leitwarte in der Eisenhutstraße auf. „Es ist enorm, wie sehr uns die Digitalisierung heute das Leben erleichtert: Wie oft mussten wir früher mit dem Auto hin und herfahren, um in Kraftwerken oder Wasserbehältern nach dem Rechten zu sehen. Vieles erledigen wir heute mit einem Mausklick. Und das Papier! Schränke voller Ordner wurden zur Dokumentation gebraucht und tonnenweise dieses Endlospapier mit den gelochten Rändern.“

20 km/h ohne Sicherheitsschuhe

In den 80ern waren die orangefarbenen Bullies der swt-Monteure auf Tübingens Straßen leicht zu erkennen. „Die waren arg untermotorisiert. Wir sind mit 20 km/h den Nordring raufgeschlichen“, erzählt mir Günther, Meister für Gas-Wasser- und Wärmenetze und seit 1986 dabei. Überhaupt sei es früher weniger hektisch zugegangen. „Die Anforderungen heute sind höher. Wie machen mehr Arbeit mit weniger Leuten“, stellt er fest. Was auch daran liegt, dass viele früher schwerer und aufwändiger war. „Gussrohre heben, von Hand abladen und zur Baustelle tragen – damit hab‘ ich mir das Kreuz ruiniert. Wir haben uns dann selbst kleine Handwagen für die letzten Meter gebaut. Die Gewinde der verzinkten Rohre für Hausanschlüsse mussten wir vor Ort schneiden. Moderne Leitungen sind aus Kunststoff und leicht zu schweißen.“

„Sie sind zum Schaffe hier!“

Der Kontakt mit Leuten draußen sei komplizierter geworden, finden die Kollegen. „Früher wurde eher nett geschwätzt an der Baustelle, heute hat jeder Passant gleich ein Problem“, so erlebt es jedenfalls Günther. Doch er ist abgehärtet. Er weiß, wie es war, als die swt in den 90ern das Dampfnetz der Uni übernahmen: „Eine Tortur, in den sehr heißen Schächten die Rohre zu warten!“ Beinahe Indiana-Jones-Feeling. Auch an Winter mit 30 Grad minus erinnert er sich, als sie mit dem Gasbrenner eingefrorene Leitungen erwärmen mussten und Hydranten zum Schutz vor Frost mit Strohbüscheln umwickelten. Und zwar ohne die funktionelle Arbeitskleidung und Sicherheitsschuhe, die heute selbstverständlich gestellt werden.

„Damals hieß es: Bring einen blauen Anton mit und fertig“, erzählt mir Thomas. Die Arbeitssicherheit, auf die wir heute so großen Wert legen, war noch nicht so streng geregelt. „Dabei waren die Baugruben mit 1,75 m einen halben Meter tiefer als heute üblich“, sagt Günther. Die Wertschätzung der Mitarbeiter sei in dieser Hinsicht gewachsen. Auch die ausgeprägten Hierarchien von früher vermisst er nicht. „Als ich mich als junger Monteur mal getraut hab, einen Verbesserungsvorschlag zu machen, hieß es: Sie sind hier zum Schaffe, nicht zum Denken!“ Au weia.

Und heute?

40 Jahre sind eine lange Zeit. Die Welt hat sich verändert und die Stadtwerke mit ihr. Etliche Aufgaben sind zum traditionellen Strom-Gas-Wasser-Geschäft dazugekommen. Der Wettbewerb und die Energiewende haben Neuerungen gebracht. Vieles erledigen wir digital und üben ständig neue Anwendungen ein, wir sitzen auf ergonomischen Stühlen, machen Desk-Sharing und Homeoffice und werden von unserer Kantine verwöhnt. Längst reicht das Gebäude von 1984 nicht mehr aus. Fast 600 Menschen arbeiten auf dem Campus Eisenhut, auf unseren Baustellen, in unseren Kraftwerken, Bädern, Bussen und Parkhäusern dafür, dass in Tübingen alles läuft. Heute und in Zukunft. Wie wir das machen, zeigen wir euch gerne persönlich am Tag der offenen Tür!

Kommt vorbei: Am Samstag, 8. Juni, von 11 bis 17 Uhr in der Eisenhutstraße 6!

Vielen Dank unseren Zeitzeug:innen! 😊

Holder

Peters

Wie habt ihr die 80er erlebt? Ich freue mich über Kommentare!

Die Autorin: war 1984 gerade 15 Jahre alt, beeindruckt von der Anti-AKW-Bewegung, schrieb Geo-Tests über sauren Regen und übte Tippen auf einer schweren Olympia-Schreibmaschine. Als sie vor 20 Jahren zu den swt kam, war das Rauchen in der Kantine so normal wie der hierarchische Führungsstil. Heute freut sie sich darüber, dass munter geduzt wird, dass die Atmosphäre so viel familiärer ist und dass die swt in vielerlei Hinsicht Vorreiter sind. 😉

Weitere Einblicke in unsere Arbeitswelt bekommt ihr gleich hier.

Und Geschichts-Fans können hier klicken, um weitere Blogbeiträge zu lesen!

Mehr übers Französische Viertel erfahrt ihr zum Beispiel bei TÜpedia.